PRISE EN CHARGE DES FEMMES ENCEINTES AGHBS+ À L’ÎLE DE LA RÉUNION :

Le suivi de la mère doit être amélioré

Étude menée par :L.CUISSARD, Cl. FRANCOIS, H.AUDIN-MAMLOUK, G.BELON, C.ROUSSIN, A.MILON, ≈

Lieu : Service de Médecine Interne et Hépato-Gastro-Entérologie CHAUVET, Centre Hospitalier Gabriel Martin, Saint Paul, Ile de la Réunion.

Conflit d’intérêt : Aucun

RÉSUMÉ

Introduction

Le portage chronique de l’AgHBs est souvent asymptomatique. De ce fait, près de la moitié des porteurs ignoreraient leur séropositivité (1). La grossesse est un moment privilégié pour le diagnostic puisque le dépistage de l’Ag HBs est obligatoire au 6ème mois depuis 1992. Le but est surtout de prévenir la transmission materno-fœtale, mais la prise en charge de l’hépatite chez la mère ne doit pas être oubliée. Il n’y a pas de données sur le suivi des femmes enceintes Ag HBs+ à la Réunion.

But et Méthodes : Notre étude rétrospective avait pour but d’analyser le suivi spécialisé en Hépato-gastro-entérologie proposé aux femmes enceintes AgHBs +, retrouvées à partir du registre de pharmacie des bébés sérovaccinés et du PMSI, ayant accouché dans les deux maternités de l’Ouest de la Réunion entre le 1/1/2007 et le 31/12/2009.

L’existence de consultation(s) spécialisée(s) en hépato-gastro-entérologie (CsHep), avant, pendant ou après la grossesse et d’un suivi régulier (défini arbitrairement ainsi :

Nombre de CsHep > 1 et/ou suivi régulier de la charge virale par le médecin traitant et/ou le spécialiste et/ou existence d’une relation associant médecin traitant / gastro-entérologue pour la prise en charge au long cours de l’hépatite) a été recherchée par étude du dossier de maternité, des courriers éventuels et interrogation des médecins traitants et des gastroentérologues du secteur. Le recueil des données a été clôturé au 31/12/2010.

Résultats :

Sur les 9726 femmes ayant accouché pendant la période de l’étude, 59 étaient AgHBs+. Sur ces 59 patientes, seulement 15 (25,4 %) ont eu une CsHep pendant la grossesse. Ce taux atteint 44 % (7 /16 patientes) lorsqu’il s’agit d’une primo-découverte de l’AgHBs. 18 femmes / 59 ont un suivi régulier de leur hépatite (30,5%). Celui ci est observé chez 75 % des femmes vues en CsHep pendant leur grossesse (11/15) contre 16 % pour celles qui ne l’ont pas été (7/44) (p < 0,001, test exact de Fisher). Nous n’avons retrouvé aucune trace de CsHep ni de suivi régulier entre le moment de la découverte de l’Ag HBs et la fin de notre étude chez 26/59 femmes (44%)

Conclusion :

Seulement ¼ des femmes AgHBs + de notre région sont vues en consultation hépatologique spécialisée pendant leur grossesse. Moins d’1/3 de ces femmes ont un suivi régulier de leur hépatite et près de 50% ne sont jamais vues par un spécialiste en Hépato-gastro-entérologie. Nous pensons que des résultats semblables pourraient exister ailleurs que dans notre région. Il paraît donc important de sensibiliser les acteurs de la périnatalité pour qu’ils pensent davantage à la prise en charge de l’hépatite chez la mère Ag HBs+.

www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_national_Hepatites.pdf

INTRODUCTION ET BUT DU TRAVAIL

Selon l’InVS, en 2004, 55 % des patients VHB ignoraient leur séropositivité [1]. Les plans nationaux successifs de lutte contre les hépatites visent à renforcer le dépistage, la prévention et à diminuer ce taux de méconnaissance [1].

La grossesse est un moment privilégié pour le dépistage de l’Ag HBs, obligatoire au sixième mois depuis 1992, permettant la sérovaccination précoce des nouveau-nés de mère séropositive.

Mais il est souhaitable que l’amélioration du diagnostic s’accompagne d’une prise en charge adéquate. Ayant été confrontés au cas de patientes non suivies malgré une hépatite diagnostiquée au cours d’une grossesse antérieure, parfois lointaine (L’attention des praticiens de la périnatalité étant peut être surtout orientée sur la protection du nouveau-né), nous avons voulu évaluer la prise en charge de l’hépatite maternelle.

Pour cela nous avons entrepris une analyse rétrospective des parturientes de 2007 à 2009 dans les deux maternités de l’ouest de la Réunion, bassin de population de 200 000 personnes.

Contexte géographique :

L’île de la Réunion, située dans l’Océan Indien, comporte trois territoires de santé « de niveau 1 », définis par le SROS III (schéma).

Notre travail a été effectué dans les deux maternités du territoire ouest (22 % de la population de l’île en 2007). Celle du Centre Hospitalier Gabriel Martin (CHGM) de Saint-Paul, publique, de niveau 2B (Mat1) et celle de la Clinique Jeanne d’Arc (CJA) au Port, privée, de niveau 2A et centre de référence de l’île pour les Procréations Médicalement Assistées (PMA) (Mat2).

Au sein du territoire Ouest, l’offre de soins en hépato-gastro-entérologie repose sur : Un service de médecine à orientation gastro entérologie au CHGM de Saint Paul et 3 gastro entérologues libéraux au Port et à Saint Paul, rattachés à la CJA au Port.

MÉTHODE

Les dossiers des femmes enceintes AgHBs + ont été retrouvés par les méthodes suivantes :

- Méthode principale : Les dossiers des patientes ayant accouché, d’un enfant vivant ou mort-né, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009, dans ces 2 maternités, porteuses de l’AgHBs, ont été retrouvés à partir du registre des bébés ayant reçu des Ig anti- HBs. Les accouchements d’enfants, viables ou non, avant 24 SA ont été exclus. Le dépistage de l’AgHBs étant obligatoire au sixième mois, le statut maternel peut en effet être méconnu avant ce terme. Cette méthode déjà utilisée ailleurs [21, 95] repose sur le rationnel suivant : L’enfant né de mère AgHBs doit systématiquement bénéficier d’immunoglobulines anti-HBs (IgHBs) à la naissance. S’agissant d’un produit dérivé du sang, sa délivrance implique une obligation légale de traçabilité stricte.

- Méthodes complémentaires utilisées pour améliorer l’exhaustivité de la recherche : Contrôle du cahier des naissances à la recherche de cas non retrouvés par la pharmacie. Cela a consisté à consulter les cahiers de toutes les naissances des maternités sur les 3 années (aucun cas supplémentaire n’a été retrouvé par cette méthode). Requêtes dans la base de données du PMSI afin de retrouver les dossiers codés pour l’hépatite – Les données ont été comparées avec les données des certificats du huitième jour (CS8). Cette recherche ne nous a finalement pas apporté de cas supplémentaires.

Les données suivantes ont été extraites des dossiers médicaux :

- Age à l’accouchement, gestité et parité,

- Date de réalisation de l’AgHBs,

- Date de la primo découverte de l’hépatite,

- Charge virale, AgHBe, Activité des transaminases,

- Terme et poids de naissance,

- Protocole de séro-vaccination réalisé,

- Courriers de sortie de la maternité, pour évaluer si l’hépatite, ou toutes autres informations associées, sont mentionnées

- Médecin habituel.

Pour compléter les données descriptives, des informations supplémentaires ont été précisées avec les médecins traitants, les gastro-entérologues du secteur. Des résultats biologiques (AgHBs, virémie) ont parfois été récupérés dans les laboratoires d’analyses médicales des établissements, lorsque les données n’étaient pas présentes dans les dossiers. Le but étant de ne pas les considérer comme non réalisées, alors qu’il pouvait s’agir d’un problème de transmission et/ou de tenue du dossier.

Evaluation du suivi de l’hépatite de la mère

La réalisation d’une (ou de plusieurs) consultation(s) spécialisée(s) en hépatologie (CsHep) pour prise en charge de l’hépatite B de la mère, pendant ou en dehors de la grossesse, a été recherchée par les méthodes suivantes :

recherche auprès des cabinets de gastro entérologie du secteur, auprès des consultations externes du service d’Hépatogastroentérologie du centre hospitalier, interrogation des médecins traitants, consultation du dossier de maternité et des courriers de sortie.

Suivi régulier de l’hépatite de la mère

Nous avons arbitrairement choisi les critères suivants :

Nombre de consultation spécialisée > 1 et/ou notion d’un suivi régulier de la charge virale par le médecin traitant et/ou le spécialiste et/ou existence d’une relation associant médecin traitant / gastro-entérologue pour la prise en charge au long cours.

RÉSULTATS

1-Population de femmes enceintes AgHBs

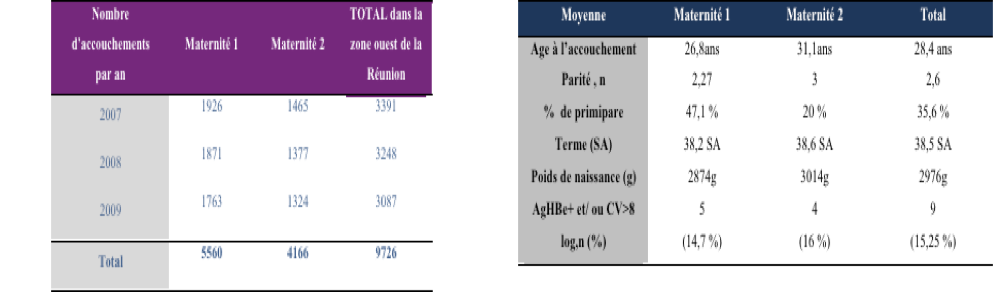

59 grossesses chez des femmes AgHBs + ont été colligées entre 2007 et 2009 sur les 9726 accouchements des 2 établissements : 34 dans la mat1 et 25 dans la mat2. Les caractéristiques de ces patientes sont détaillées ci dessous.

2-Patientes vues pendant la grossesse

| 15 des 59 (25,4 %) patientes AgHBs ont eu CsHep pendant la grossesse |

(9 sur 34 (26,5 %) pour Mat1 et 6 sur 25 (24 %) pour Mat2).

Ce chiffre atteint 43,75 % pour les primo-découvertes (7/16).

(5 sur 13 (38,5 %) pour Mat1 et 2/3 pour Mat2).

3-Absence de suivi

| Près d’une femme sur 2 (26 sur 59 soit 44,1 %) n’a jamais eu d’avis spécialisé depuis le diagnostic jusqu’à la fin de la période d’étude (31/12/2010) soit 1 à 4 ans de recul |

(16 pour Mat1 et 10 pour Mat2)

On retrouve un taux voisin pour les primo-découvertes (50%).

Un quart des patientes (15 soit 25,4 %) ont été vues par un spécialiste une seule fois (dont 4 pendant la grossesse analysée).

4-Suivi régulier

| Moins d’une femme sur 3 (18 sur 59 soit 30,5 %) est suivie régulièrement |

(10 femmes sur 34 pour Mat1 et 8 sur 25 pour Mat2).

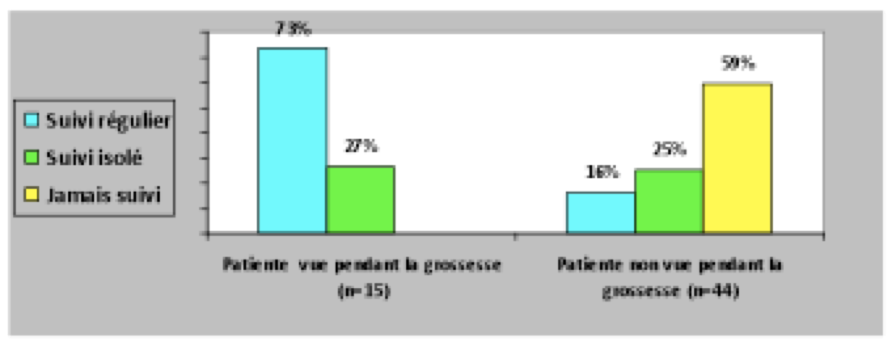

5-Relation CsHep pendant la grossesse et suivi régulier

11 des 15 patientes (73,3%) bénéficiant d’une CsHep pendant la grossesse ont un suivi régulier vs 15,9 % pour celles non vues pendant la grossesse (7 sur 44). Il existe donc une différence significative dans le suivi régulier de l’hépatite selon la présence ou non de consultation hépato-gastro-entérologue pendant la grossesse (test exact de Fisher p< 10-3). Tableau 1

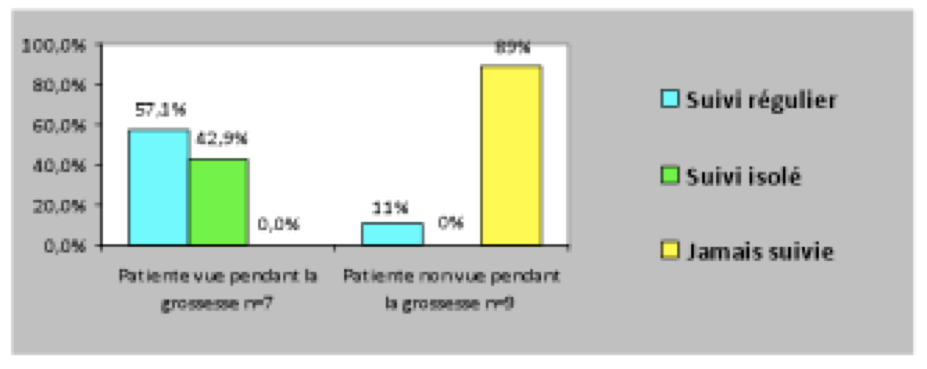

Ceci est exacerbé chez les primo-découvertes. Lorsqu’elles ne sont pas vues par un spécialiste pendant la grossesse elles n’ont pas de suivi régulier dans prés de 90% (tableau 2)

Relation CsHep pendant la grossesse et suivi régulier

Tableau 1 : Effectif global des femmes enceintes AgHBs

Tableau 1 : Effectif global des femmes enceintes AgHBs

Tableau 2 : Primodécouvertes

Tableau 2 : Primodécouvertes

LIMITES

Nous n’avons pas recherché l’existence de CsHep réalisées hors de notre secteur (nord ou sud de l’Ile). Nos chiffres peuvent donc être légèrement sous estimés pour cette raison. Nous pensons néanmoins que ces éventuelles consultations « hors secteur » restent marginales.Nous n’avons pas recherché l’existence de CsHep réalisées hors de notre secteur (nord ou sud de l’Ile). Nos chiffres peuvent donc être légèrement sous estimés pour cette raison. Nous pensons néanmoins que ces éventuelles consultations « hors secteur » restent marginales.

CONCLUSION

Alors que la grossesse est un moment privilégié pour découvrir ( ou « redécouvrir ») le portage chronique de l’Ag HBs, moins d’1/3 des femmes diagnostiquées ont un suivi régulier de leur hépatite et près de 50% ne sont jamais vues par un spécialiste en Hépato-gastro-entérologie.

Seulement 25 % des femmes enceintes AgHBs + de notre région sont vues en consultation hépatologique spécialisée pendant leur grossesse. Ces femmes ont plus souvent un suivi régulier de leur hépatite que celles non vues pendant la grossesse.

Il faut sensibiliser les acteurs de la périnatalité pour qu’ils pensent à favoriser la prise en charge spécialisée de l’hépatite chez la mère Ag HBs+.